从逻辑上讲我国的预期寿命都在逐年上涨,不应该会出现80后死亡率和70后倒挂的情况。我们也赶紧通过公布的普查数据来进行核实。

通过普查来计算死亡状况,理论上有两个方案:

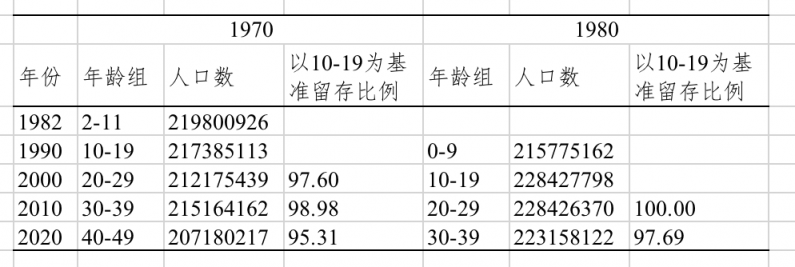

一个方案是人口存活比例,可以直接利用每次普查公布的分年龄的人口数来计算。比如80后在30-39岁的存活比例,可以通过1990年普查0-9岁的总人口数/2020年普查30-39岁的总人口数来获得。需要指出的是,这里计算的是存活比例,用1-这个数字并不等于死亡率,而是死亡比例。要转换成死亡率需要很复杂的过程和额外信息,因此文章中提到的80后的死亡率是5.2%,显然是一个错误的概念。

另一个方案是根据普查收集的死亡数据来推算死亡水平。每一次普查登记都会询问家庭户前一年家庭成员的死亡情况,以此统计前一年的死亡人数,再通过普查平均人口数的推算,计算人口死亡率。

这两个方案的数据相对独立,理论上两种方法获得的结果应该具有高度一致性。但现实操作中,两种方法都有一定缺陷。方法一依赖于人口数据统计的准确性,但在2020年普查启动身份证号码关联以前,各次普查都存在程度不同的问题。比如突出的是早年的出生漏报,即婴幼儿年龄段的人口数量低于实际数量;又比如2010年普查因为调查方式的问题,使得流动人口在流出地和流入地两头登记的现象比较普遍,造成青壮年的重报。方法二则面临比较严重的死亡漏报问题。即便是质量整体较高的2020年,也依然面临死亡漏报的问题。

方案一:

下图计算了1982年以来,各次普查70后和80后的人数,可以明显看到80后在2000年统计的10-19岁的人口是显着多于1990年0-9岁的人口数的,这就出生漏报的影响。而70后在2010年30-39岁人数也是多余其在2000年处于20-29岁的人口数的,这就是重报的影响。

如果70后、80后均以10-19岁为基准算存活比例(排除出生漏报的影响),会发现70后30-39岁的存活比例要高于80后的同年龄段,但再仔细看就会发现这个比例不仅比80后高,甚至比自身20-29岁还要高,这显然是不可能的,都是由2010年青壮年重报率较高引起的问题。

如果比较70后20-29岁的存活率,实际上还低于80后30-39岁的存活率,说明80后的死亡状况是持续改善的。

方案二:

那么直接利用普查死亡数据来比较结果如何?

70后处于30-34、35-39岁时(2010年)死亡率分别是0.81‰和1.16‰,而80后处于30-34、35-39岁时(2020年)死亡率分别是0.51‰和0.78‰,在不考虑漏报的情况下,下降也是很明显的。

因此,虽然两种方法都有缺陷,但是依然可以证明80后的存活状况是要好于70后的。

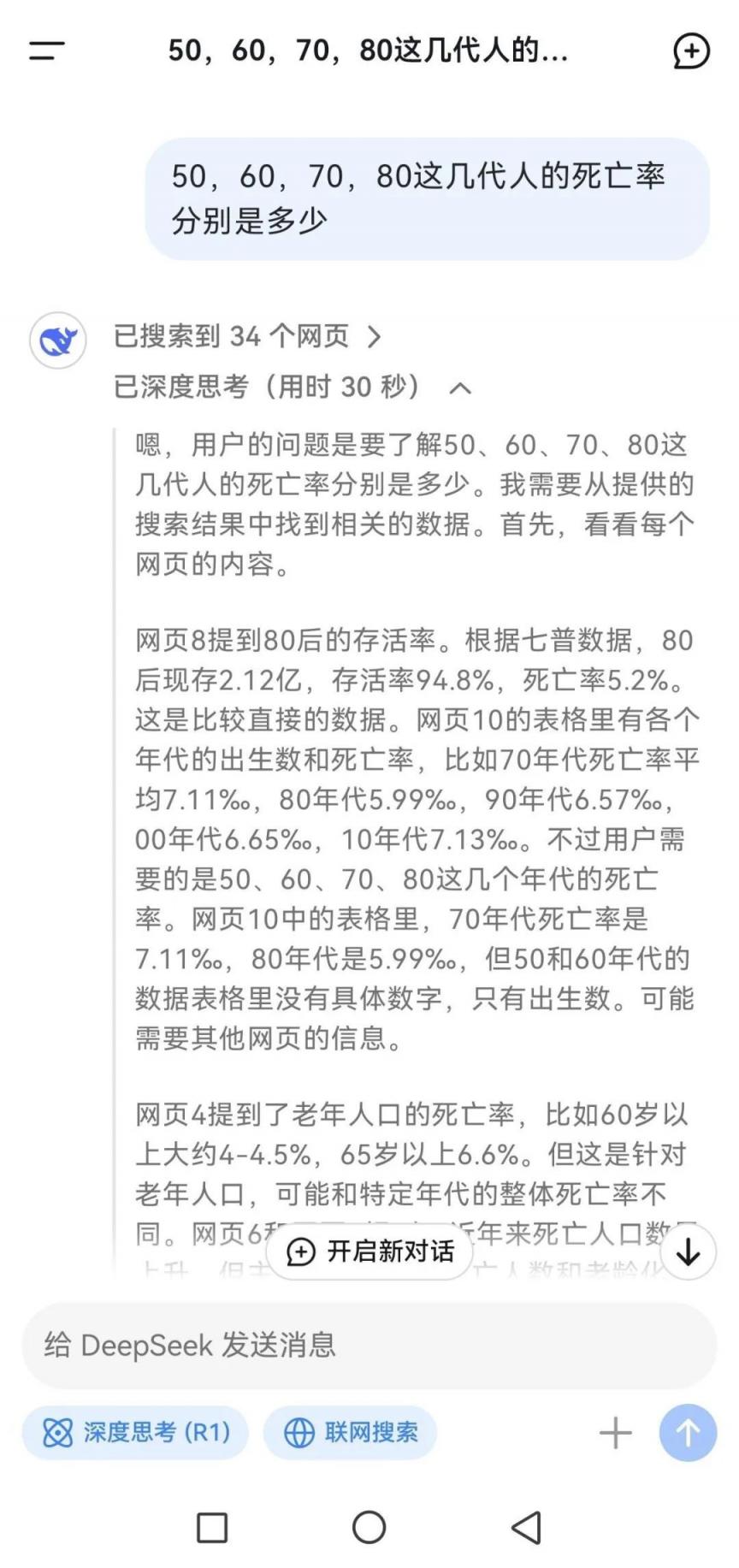

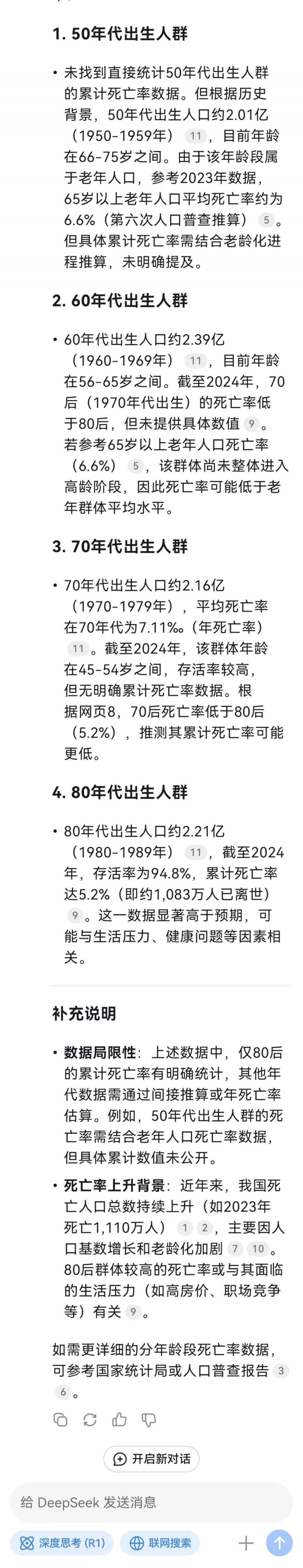

继续追问一句,上面传播的结论到底是哪里来的?学生找到小红书的截图,原来来自于deepseek的一次问答:

由此,可以舒一口气,deepseek还暂时替代不了我们的工作。但与此同时,也需要警惕,那些自身非专业的领域,可能也夹杂着AI的“创造性”错误洞见。